銀行の経営環境は年々厳しいものになっています。今銀行で働いている人で、将来に備えて資格やスキルを身につけたいと考えているはず。とはいえ何から勉強していいかわからない人もいるのではないでしょうか。

この記事を書いている私も新卒で地方銀行に入行してからいろんな資格を取得してきました。そして年収も上げてきました。

たけぞうの資格受験一覧

- 銀行業務検定3級(財務、税務、法務)

- 証券外務員一種、二種

- 日商簿記2級

- ワシントン州米国公認会計士(USCPA)

- TOEIC L/R 855点

- 税理士試験(学習のみですべて不合格):簿記論、財務諸表論、相続税法

- 宅建(学習のみ)

このように各資格に挑戦し取得してきた私が、銀行でも転職市場でも評価される資格を紹介します。銀行に残るべきか転職すべきか悩んでいる銀行員にとっても、とりあえず一歩目を踏み出すことができます!

この記事を書いている人

米国公認会計士(USCPA)

ポケモンにハマって単位ギリで地元の駅弁大学卒業→銀行に入社するもツラすぎて1年で退職(年収300万)→税理士試験に挑むも1科目も合格できず挫折(年収380万)→働きながら1年10か月でUSCPA(米国公認会計士)取得→BIG4監査法人金融部転職(年収600~690万)→大手FAS(年収910万)

USCPA(米国公認会計士)資格の勉強方法やUSCPAを活かした転職方法について発信してます。

資格(USCPA)のおかげで

元銀行員の私でも5年で年収380万円から910万円に

銀行員は資格やスキルを身につけないと悲惨な将来が待ち受けている

銀行員は資格やスキルを身につけなければならない状況になっています。

もし何もせずボーっと働いていると、銀行業界の変化についていけず、悲惨な将来になってしまう可能性があります。銀行業界の主な変革は以下の通りです。

- 人件費の削減が行われている

- ネット銀行が普及しつつある

- 銀行の統合や再編が推し進められている

銀行員はこの先もずっと同じ仕事、同じ職場である保証は全くないです。

中京銀行は経費削減のため、銀行業界では異例の希望退職を募りました。銀行員として生き残るためには、希少価値の高い人材になる必要があります。

【関連記事】銀行員の末路が悲惨な理由3選!将来性のあるスキル・資格と今後のキャリア戦略を紹介

いざというときに助けてくれるのは、他の企業でも活かせるスキルや実績、そして資格です。

銀行員が資格を選ぶときのポイント

それでは、銀行員が資格を選ぶときのポイントをお伝えします。

- 転職市場でも銀行内でも評価される資格を選ぶ

- 働きながら取得できる資格を選ぶ

ポイント①転職市場でも銀行内でも評価される資格を選ぶ

銀行では、銀行業務検定や、証券外務員、保険募集人資格など、新卒入行からたくさんの資格を取らされますが、銀行か金融業界でしか使えない資格がほとんどです。

銀行業務員検定が転職で役に立つかどうかは、関連記事「【悲報】銀行業務検定は転職で役立たない!3つの理由や取得すべきおすすめの資格を紹介」で詳しく解説していますが、転職市場では評価されないことが多いです。

例えば、年金業務について詳しくなりたいなら「銀行業務検定 年金アドバイザー3級」ではなくFPを勉強すべきです。

また、銀行業務とかけ離れた資格を取得するのも効率が悪いです。例えば業務でも英語を使用しないのに、また外資系企業に転職したいわけでもないなら、TOEICの勉強を始めることはあまり意味がないと言えるでしょう。

資格選びは、銀行業務でも転職にもどちらにも活かせそうかをチェックするようにしましょう。

ポイント②働きながら取得できる資格を選ぶ

銀行員は忙しいです。

朝は早く、新人行員なら支店の掃除をしなければなりません。

夜も、外回りから帰った後に稟議書作成や事務処理もあります。

したがって資格選びは、働きながらムリなく取得できるかどうかもチェックするようにしましょう。

例えば、いきなり公認会計士試験など難易度が高いものからチャレンジすると、働きながら学習を続けるのはハードなため、挫折してしまう可能性もあるからです。

参考:「ユメガシラブログ」の記事「働きながらでも社労士試験に合格できる?激務の職場でも可能?」では、働きながら資格取得するための条件について詳しく解説されています。

銀行員おすすめの資格10選

それでは銀行員におすすめの資格を紹介します。

日商簿記2級

銀行員としてもビジネスパーソンとしても、企業の財政状態と経営成績を理解するために簿記の知識は必要です。

簿記の資格は銀行員として必須ではありませんが、勘定科目やBSとPLの繋がりがわからないと、お客さまと話したり、財務分析をしたりする際に支障が出ます。

銀行業務員検定の財務3級も勉強させられると思いますが、こちらは銀行融資のためだけに必要な知識になります。そもそも財務諸表ってどうやって作るんだっけ、という根源的な会計の知識を身につけたいなら、簿記試験が最適です。

転職を見据えるなら、3級ではなく最低でも2級は欲しいところです。日商簿記2級の受験費用は4,720円(税込)で、2020年からネット試験が開始したことに伴い、ほぼいつでも受験可能になったので、取得しやすい試験になってます。

【関連記事】【銀行員に必須】簿記を取得するメリット5選!3つの勉強法と難易度を解説

宅建

宅地建物取引士は「宅建」と呼ばれる資格で、主に不動産業界で不動産の売買を行う人が取得する資格です。

銀行員の場合は必須の資格ではありませんが、融資担当になると、融資を行う際に不動産担保登記や不動産評価などを行うため、宅建の知識があればそれらの業務を深く理解することができます。

また合格率は15%程度と非常に難易度の高い資格なので、合格すると昇格しやすくなったり、評価が上がったりという銀行もあります。

宅建の受験料は7,000円で年に1回毎年10月に試験が行われます。

私も会計事務所時代に少し勉強していましたが、銀行業務検定法務と範囲がかぶる部分が多いです(特に抵当権あたり)。銀行業務検定や実務で不動産用語に触れている人にとって、宅建は取得しやすいのでおすすめです。

宅建については以下の記事で詳しく解説しています。

【元銀行員が力説】銀行員が宅建を取得するメリット6選!難易度や合格のコツを紹介

FP2級

FPとは、顧客の資産運用についてアドバイスをするスペシャリストのことです。

さまざまな金融商品、保険商品、株式、あるいは不動産、税金、年金、ローンなどについて総合的な知識が要求されます。

FP2級(ファイナンシャルプランニング技能検定)の合格者は、日本FP協会が認定する研修や試験を受けると「AFP、CFP」という名称の資格が授与されます。

日本FP協会公式ホームページ⇒FPの資格と検定の種類 | 日本FP協会

また経営コンサルタントの大前研一さんも、FPを推奨しています。

では、入門編ともいうべき資格は何か。

出典:『ドットコム仕事術』大前研一著

金融に関する知識が求められている昨今、やはりFPが挙げられるだろう。

(中略)

FPを目指す、あるいはFP的な知識・能力を取得したいのであれば、AFPだけに満足せず、CFPにも挑戦してみるべきだ。

もちろん当該資格を持っているだけでFPとして十分なわけではない。

しかし銀行、証券、保険業界においては自分の「名札」(何をする人か)がより明確になり、「値札」(自分の価値)が高まることになるだろう。

銀行員は、窓口担当・法人担当関わらず、お客さまからの資金運用の相談を受ける機会も多くなるため、こうしたときにFPの知識が有効に活用できます。

FP技能士資格は1級~3級まであり、転職をかんがえるなら2級までは取得しておきたいところです。3級と2級は年に3回受験のチャンスがあり、受験手数料は3級が6,000円、2級が8,700円となっています。

【関連記事】【2級以上が吉】銀行員にはFP取得がおすすめ!6つのメリットや難易度を徹底解説

USCPA(米国公認会計士)

USCPAとはアメリカの会計士資格の略です。

USCPAとは(U.S. Certified Public Accountant, 米国公認会計士)、米国各州が認定する公認会計士資格です。

出典:アビタスHP

米国の資格でありながら、日本をはじめ世界中の様々な業種、職種、年齢の方が就・転職、キャリアアップなどのさまざまな目的でUSCPA試験にチャレンジされています。

このことからもUSCPA(米国公認会計士)は、世界で最も広く認知されたビジネス資格と言っても過言ではありません。

USCPAを取得することで、「英語」と「会計」のスキルが一度に身に付けることができます。

私の実体験からも、銀行業務でつらい思いをしている銀行員には強くUSCPAをおすすめします。ノルマ・人間関係や転勤の悩みから解放され年収は600万円以上にアップしました。

- 銀行で得た知識をUSCPA学習に活かせるから

- 受験専念のため無職になる必要がないから

- ノルマや転勤のない職種に転職できるから

- 「銀行出身×USCPA」の市場価値が高いから

- 実際に私がストレスから解放されたから

銀行員であれば、USCPAを取りやすく、将来のキャリアにも活かしやすいです。

銀行員は最もUSCPAを活かせる職業のひとつだと思いますので、銀行員のみなさんはぜひ、取得を検してほしいです!

【関連記事】USCPAのリアルな難易度を合格者が解説【簿記1級や税理士試験とも徹底比較】

行政書士

行政書士は、1951年に成立した「行政書士法」により誕生した国家資格です。行政書士は、国民にもっとも身近な街の法律家とも言われます。

行政書士の仕事は大きく分けて、① 官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、② その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、③ クライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されています。

独立志向の銀行員にも行政書士はおすすめです。税理士と同様、お客様の創業時の融資に携わる場面が多く、銀行員の知識を活かすことができます。

例えば「法人設立の手続きに加え、創業融資のサポートもできる元銀行員の行政書士」など、強みとしてアピールすることもできます。

日商簿記1級

在宅ワークを希望するのであれば、元銀行員には経理関連の求人がおすすめです。

コロナ過によりリモート対応可能な経理の求人も増えているので、そういった仕事に応募する際には簿記の資格が有効です。

特に近年の転職市場では、連結会計や企業結合など高度な処理ができる人材を欲しがる傾向があります。簿記2級では対応できないので、日商簿記1級まで取得することもおすすめです。

ただしいきなり挑戦すると挫折してしまうので、簿記2級を取得した後にチャレンジしてください。

公認会計士

公認会計士は、医師、弁護士と並んで三大国家資格と言われる資格です。

社会的地位も高く、また監査業務をはじめビジネスフィールドは多岐にわたり、「会計」のプロである公認会計士の社会的ニーズは高いと言えます。

平均年収も約1,000万円と言われており、転職先も多くまた独立も可能です。したがって公認会計士は最強の資格のひとつと言っていいでしょう。

ただし難易度は相当高く学習時間は3,000~5,000時間ともいわれています。働きながら取得を目指す場合は数年以上費やさなければなりません。私の監査法人の元銀行員の同僚も、途中で銀行をやめて受験勉強に専念していました。

したがってハードルは非常に高いものの、取得後は安泰な資格と言えるでしょう。

参考:ブログ「Sound23」では公認会計士に関する記事「公認会計士って難関資格だけど年収・給料ってどう?」をはじめとして、幅広い資格情報を網羅的に取り扱っています。資格選びの際には合わせて参考にしてみてください。

税理士

そもそもサラリーマンではなく、独立開業して自由に働きたいという銀行員もいるかと思います。

そういった独立志向の人には税理士をおすすめします。

特に公認会計士か税理士か迷っているのであれば、税理士のほうがいいです。というのも実務では会計基準よりも税法を使うことが圧倒的に多いからです。

税理士として独立した場合、元銀行員の経験も生かせます。例えば「融資してもらいやすい決算書を作れる元銀行員の税理士」など、強みとしてアピールすることができます。

デメリットとしては、公認会計士と同様に難易度が高いことです。

合格まで平均約6~7年かかると言われており、私自身も挫折しました。取得を検討するのであれば、長期戦を覚悟した方がいいです。

【関連記事】【難関資格】税理士試験に受かるには何年かかる?最短で合格するポイント5つも紹介

資産査定(金融検定試験)

金融検定試験とは金融検定協会が運営している試験制度であり、金融機関の各職能分野における職務遂行能力を評価する試験です。

試験科目は主にコンプライアンスオフィサーや、個人情報取扱者、資産査定、事業性評価、財務分析などが例として挙げられます。ぶっちゃけかなりマイナーな資格です笑

資産査定とは、自己査定(格付)に関する実務知識の試験です。

銀行内で定めたマニュアルや規定に基いて、営業店の行員は債務者への格付を実施しますが、もともとは金融検査マニュアル(金融庁が公表していたが2019年に廃止され、新たに「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(DP)が公表)をベースに各行が独自の格付を規定しています。

金融検定試験の「資産査定」を学習することで、銀行内の一段階上の目線である、金融庁の自己査定(格付)の考え方が身に付きます。

なお金融庁の新人職員はこの資格が必須です。

事業性評価(金融検定試験)

「事業性評価」は、企業の数字だけではなく事業を適切に評価し、それに応じたサポートができる銀行員になるために必要な知識やノウハウを問う試験です(こちらは金融検定試験のほかに銀行業務検定でも試験があります)。

金融庁の監督指針等では、取引先中小企業への経営改善や育成・成長のバックアップを要請しており、銀行には取引先企業の事業内容や将来性を見極める事業性評価を基に、適切なコンサルティングを行なうなど、取引先の事業を積極的にサポートすることが求められています。

つまり「過去の業績だけで判断して取引先と付き合うのではなく、将来の事業性もちゃんと見てサポートしてあげてね」という、金融庁からのメッセージとも言えます。

事業性評価の件数を支店の目標として掲げているところもあるのではないでしょうか。

事業を評価する能力は、お手軽にこの試験に合格しただけで身につくものではなく、多くの実務経験が必要なのは言うまでもありませんが、基本的な知識を整理するために学習しておくべき試験です。

「資産査定」における旧金融検査マニュアルは2019年に廃止され、「事業性評価」試験は2017年に新設されたことから、近年の銀行業界の変化の象徴とも言えます。

それほど銀行に求められるものも変化しているということです。

まずは簿記2級、FP、宅建から目指すべき理由

銀行をいずれやめたいけど、何したいかはまだわからないんだよな。転職するにしてもリスクあるし、どうせなら銀行でも転職市場でも評価される資格を取りたい。

このように思っている銀行員も多いはず。

そんな風にキャリアを明確に決まっていない人には、とりあえず入門資格である簿記2級、FP、宅建から目指すことをおすすめします。

理由は、銀行に残っても転職しても有益であり、またいずれ公認会計士や社会保険労務士などの難関資格に挑戦する場面においても、この3つの資格は難関資格を取得するときの知識の土台となるからです。

出世・転職・独立いずれのキャリアになるとしても、簿記2級・FP2級・宅建に挑戦しておけば間違いないということです。

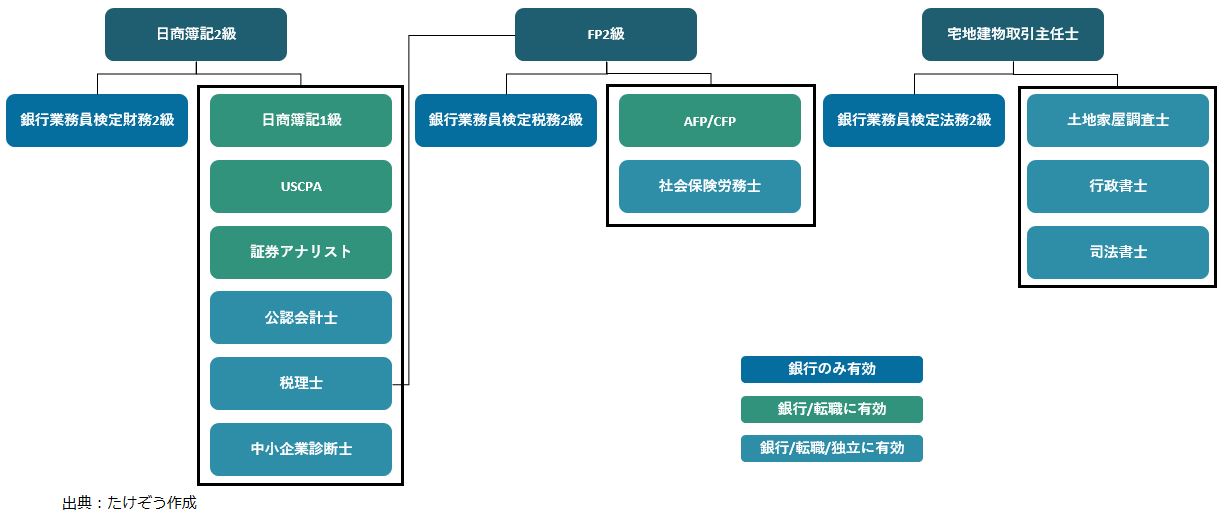

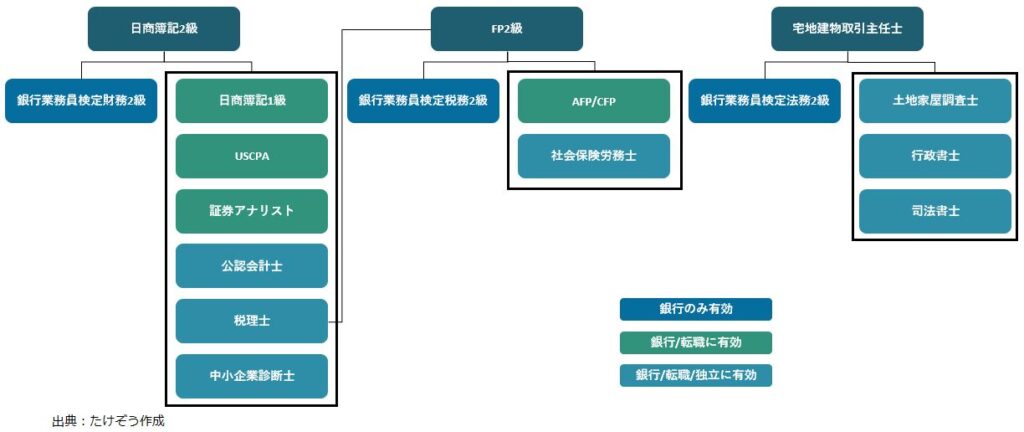

以下に入門資格(簿記2級、FP2級、宅建)とその他の資格の関係性についてまとめました。

公認会計士や税理士などの会計系難関資格を目指す場合、簿記2級の知識がベースになります。

FP2級では個人の税金や年金も学習範囲であるため、税理士や社会保険労務士の学習にも活きることになります。

宅建は不動産関連の法律を学ぶため、土地家屋調査士や行政書士の学習ともリンクしてきます。

また上図のように簿記など資格は、銀行業務検定の内容とも密接にかかわってくるため、銀行内での評価のために各業務検定を取得するときにも活かせます。したがって銀行に残る決断をした人にとってもムダにはなりません。

以上より、迷ったらまずは簿記2級、FP、宅建から取得すれば間違いないと言えます。この3つの資格については以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください!

あわせて読みたい記事

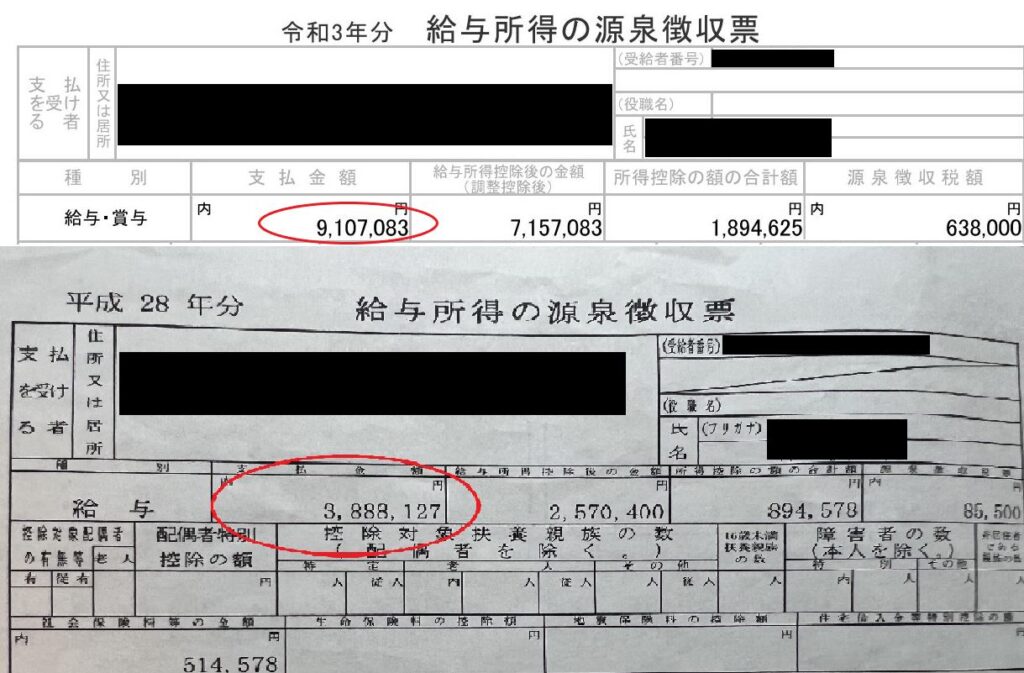

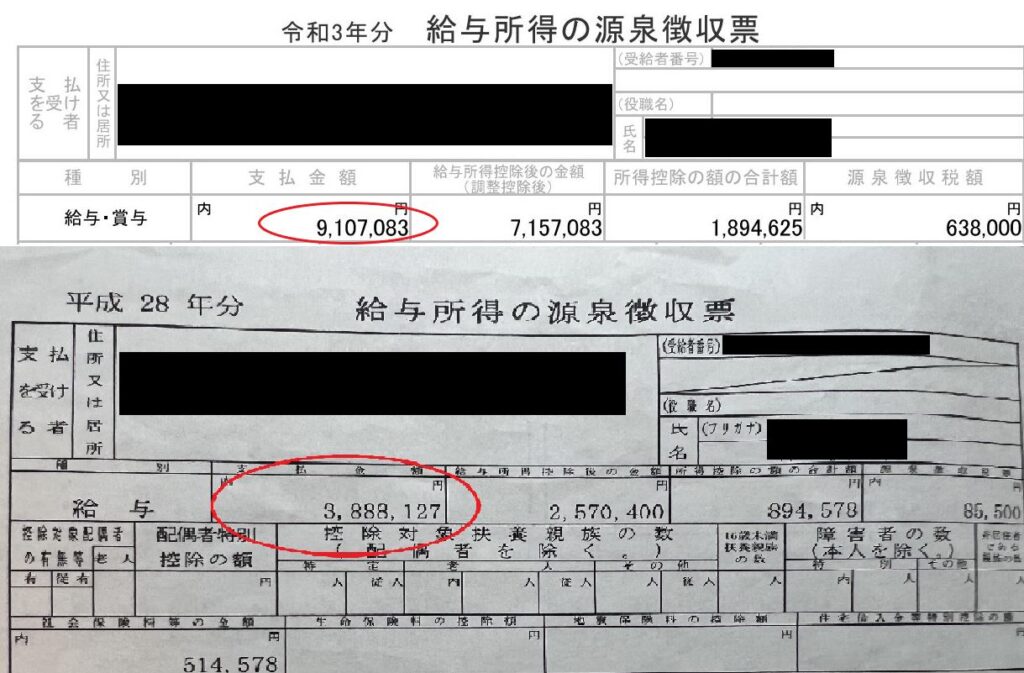

私は資格のおかげで年収もキャリアもアップした

ここでは私が資格を使ってどのように年収を上げてきたかを紹介します。

| 職歴 | たけぞうの取得資格 | 年収 |

|---|---|---|

| 銀行員 | 銀行業務員検定など | 300万円 |

| 会計事務所職員 | 日商簿記2級 | 380万円 |

| BIG4監査法人 | USCPA(米国公認会計士) | 610万円 |

| BIG4監査法人 2年目以降 | TOEIC 855 | 610~910万円 |

銀行員時代は、銀行業務員検定3級のほかに、日商簿記2級を独学で合格しました。

1年目で銀行のノルマがつらすぎたため退職することになりましたが、その際も簿記2級のおかげで会計事務所に転職することができました。

また会計事務所でも、キャリアアップを目指してUSCPA(米国公認会計士)試験に挑戦した結果、1年10か月で全科目合格。東京に上京してBIG4監査法人に転職できました。

凡人の私が年収も380万円から610万円までアップできたのは、資格(USCPA)のおかげだと断言できます。

- 銀行で得た知識をUSCPA学習に活かせるから

- 受験専念のため無職になる必要がないから

- ノルマや転勤のない職種に転職できるから

- 「銀行出身×USCPA」の市場価値が高いから

- 実際に私がストレスから解放されたから

USCPA(米国公認会計士)試験は、銀行員からすれば受かりやすい試験ですし、取得後のキャリアも活かしやすいです。USCPA取得後は金融系の経理などに転職すればワークライフバランスも目指せますし、稼ぎたければM&A業界への転職も十分可能です。

銀行員のUSCPAを活かしたキャリアルート

- 【稼ぎたい人】

銀行員→監査法人→M&A業界(FASや仲介、ファンドなど)

年収1,500万円以上を狙いたい人におすすめ - 【年収そこそこでまったり働きたい人】

銀行員→監査法人→上場経理

年収7~800万程度でほぼ定時で仕事を終えたい人におすすめ - 【やりがいを求める人】

銀行員→監査法人→事業再生業界(再生ファームやFASなど)

今までの経験を活かして中小企業のサポートをしたい人におすすめ

私が最もおすすめしているのは、USCPA取得後に一度監査法人に転職するルートです。まさに私が歩んできたキャリアですが、給料や待遇、専門性が身につくことを考慮すると、銀行業務に苦労している行員の皆さんにめちゃくちゃおすすめしたいです。

USCPA取得から監査法人へのロードマップは以下の記事で解説しています。

【関連記事】【銀行やめたい人へ】銀行員がUSCPAを取得して監査法人へ転職するためのロードマップ

まとめ:理想のキャリアから取得すべき資格を考えよう

今回は、銀行員におすすめの資格を10選紹介しました。

この記事でとりあえず取得すべき資格はわかったと思いますが、「変革している銀行業界の中でこれからどんなキャリアを歩むべきか」をしっかり考えることも非常に重要です。

以下の記事では、銀行員がUSCPA(米国公認会計士)資格を取得するとどのようにキャリアが好転するかについて解説しているので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。私が銀行員にゴリ押しし続けている理由がわかります。

【関連記事】USCPAで人生変わる?実際に激変した合格者が米国公認会計士の魅力を解説!

金融業界に精通している転職エージェントに、今の自分の転職市場の価値を聞いてみるのもおすすめです。以下の記事では金融業界に特化した転職エージェントコトラの利用方法や口コミを解説しているので、「もし転職するとしたらどんな企業に行けそうか知りたい」という人は、こちらもぜひ検討ください。

【関連記事】【銀行員におすすめ】コトラの評判を調査!口コミから見る利用に向いている人の特徴を紹介

以上!