税理士試験は難関資格であり、全科目合格まで平均6~7年かかると言われています。実際はもっとかかる人も多いです。受験期間が非常に長いため、不合格が続いても途中であきらめきれず、自己嫌悪になりながらダラダラ受験する人もいます。

この記事を書いている私も、税理士試験を3年間勉強して、1科目も合格できなかったほどの落ちこぼれです。最後に落ちたときは嗚咽が出るくらい泣きました。

この記事では、税理士試験の試験制度と、勉強を続けるかあきらめるかどのように考えるすべきか解説します。税理士試験に挫折しても何とかやってきた私だからこそ伝えたいことがあります。

この記事を書いている人

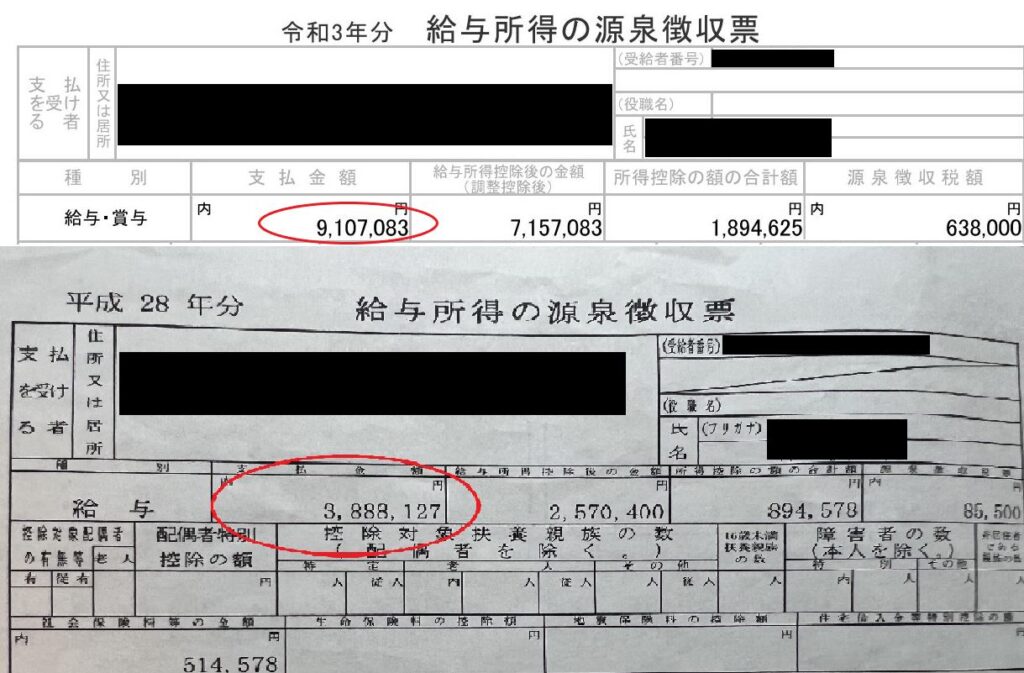

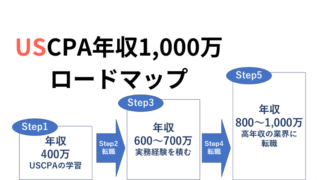

単位ギリで地元の駅弁大学卒業→銀行に入社するもツラすぎて1年で退職(年収300万)→税理士試験に挑むも1科目も合格できず挫折(年収380万)→働きながら1年10か月でUSCPA取得→BIG4監査法人金融部転職(年収600~690万)→TOEIC855点獲得→大手FAS(年収910万)

USCPA資格のおかげで年収380万円から910万円に

ここがおかしい税理士試験

税理士試験の難易度:合格率

科目別の合格率は以下のとおりであり、約10~20%で推移しています。

出題内容や受験者によって合格基準が変動するため、合格率が高い=難易度が低いということではないようです。

昔、私の友達が法人税法を受験したとき、今年は出題範囲が大幅に変わってほとんど解くことが出来なかった、と嘆いていました。

出題者が変更すると内容も変わるため、年度によって難易度のばらつきが発生しやすい試験と言えます。

| 主な科目 | 必須/選択 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|

| 簿記論 | 必須 | 22.6% | 16.5% | 23.0% |

| 財務諸表論 | 必須 | 19.0% | 23.9% | 14.8% |

| 消費税法 | 選択 | 12.5% | 11.9% | 11.4% |

| 法人税法 | 選択必須 | 16.1% | 12.8% | 12.3% |

| 所得税法 | 選択必須 | 12.0% | 12.6% | 14.1% |

| 相続税法 | 選択 | 10.6% | 12.8% | 14.2% |

税理士試験の難易度:勉強時間

一般に税理士試験に合格するために必要な勉強時間は、3,000時間前後といわれております。

科目別では約450~700時間とされています。

| 主な科目 | 種類 | 時間(目安) | 出題内容の比率 |

| 簿記論 | 必須 | 450~500時間 | 理論0%:計算100% |

| 財務諸表論 | 必須 | 450~500時間 | 理論50%:計算50% |

| 消費税法 | 選択 | 450~500時間 | 理論50%:計算50% |

| 法人税法 | 選択必須 | 600時間 | 理論50%:計算50% |

| 所得税法 | 選択必須 | 600~700時間 | 理論50%:計算50% |

| 相続税法 | 選択 | 450~500時間 | 理論50%:計算50% |

これだけ見ると、

「1年に1科目ずつ取得を目指せばいいんじゃない?」

「毎日2時間勉強すれば700時間は超えるし、難しいかもしれないけど合格できそう」

と思ってしまいそうになりますが、そんな単純ではありません。

なぜなら、1度でも不合格になると沼にはまる試験制度だからです。

特に、試験は年1回しかなく、合格発表は4か月後であることは、再チャレンジしようとする受験生にとってかなり厳しい制度と言わざるを得ません。

試験は年1回のみ

税理士試験は年に1回しか受験できません。

「失敗したらまた1年後」という状況は、受験者に極度のプレッシャーを与えます。

この制度により、試験中は精神的なハンデを追わなければなりません。

当日たまたま体調が悪かったら?

直前期に身内の不幸が起こったら?

こういった事情を一切考慮しない税理士の試験制度は、受験者にとって非常に不利です。

「当日は多少体調が悪くても、合格点を取れるのが本当の実力である」

と言われればそうなのかもしれません。

ただこの試験は、ボーダーラインを超えれば全員合格できるという絶対評価の試験ではなく、試験内容も毎年変動します。

コンディションが万全で全力で挑んだとしても、合格できるかどうかわからない試験なのです。選択問題やマークシートを一部導入するなら、年1回開催はまだ理解できるのですが・・・。

なお公認会計士試験であれば、短答式試験は年2回、USCPAに至ってはほぼ毎日受験可能です。

他の資格とも比較しても、税理士試験の難易度を考慮すれば、年1回しか受験できないのはかなり厳しいルールだと言えるでしょう。

試験日は平日に実施

税理士試験は毎年8月1週目の平日に行われるのが通例です。

令和5年度の税理士試験も、8月8日(火)から8月10日(木)にかけて行われる予定です。これに対して、行政書士試験や司法試験など他の士業の試験は週末に実施されることが一般的です。

税理士試験が平日に行われる場合、社会人として平日に仕事をしている人にとっては受験が困難となります。そのため、税理士試験も他の試験と同様に土日に実施されるべきだという意見も多く存在します。受験希望者の声には、試験日程の柔軟化や受験者の都合に合わせた対応が求められています。

合格発表は4か月後で遅すぎる

税理士試験は、受験から合格発表されるまで4か月かかります。

8月上旬に試験が開催され、そこから採点されて12月に合格通知が届くというスケジュールなのですが、普通に考えて4か月は長すぎです。

税理士受験だけしているとこれが当たり前だと思い込んでしまいます。

結局、すべて記述式試験のため採点者が受験生全員の答案をチェックしなければならないため、運用が非効率すぎる試験制度なのです。これによって、受験生の年間の学習スケジュールが大きく狂わされます。

例えば、財務諸表論を8月に受験して、9月以降は消費税法の学習を新た開始したとします。

しかし12月に財務諸表論が不合格であった場合、1月から消費税法を諦めてまた財務諸表論の戻らなければなりません。つまり9~12月の4か月の貴重な勉強期間を、国税庁の運用の非効率さのせいでムダしてしまうのです。

自分が合格しているのか不合格なのかわからない状況で次の科目を勉強するのは非常に難しく、はっきり言って税理士試験受験生をなめている、と感じています。

ちなみに公認会計士論文試験は3か月後(短答式は1か月後)、USCPAは約3週間後に結果がわかります。

計算科目を半分以上占める試験なのですから、さっさとマークシートや選択問題を導入すれば効率的に採点ができるのに、それを全くやりません。

今や日商簿記試験ですらネットで受験が可能になったというのに、税理士試験制度は旧体質だと言うしかないです。

いかに運営側が長年、頭を使わずに過年度を踏襲し続けているかがわかります。

受験直後に自分で合否判定できない

一般的な資格試験では、試験後に模範解答が提供され、受験者自身が自己採点を行うことができます。

ところが、税理士試験では公式な模範解答が存在せず、配点も公開されていません。そのため、受験者が自己採点を行うことが難しいというデメリットがあります。このような状況は、他の資格試験ではほとんど見られないため、多くの人々にとって不公平に感じられるかもしれません。

ただし、税理士試験のための予備校や資格スクールでは、独自の模範解答を提供しています。そのため、これらの情報を参考にすることで、受験者は自己採点や合否判定を行うことができます。

公式な模範解答がなくても、予備校や資格スクールの提供する情報を利用することで、自分の試験結果をある程度把握することは可能ですが、推測で翌年の受験方針を決めなければならない点は税理士資格のおかしい点の一つと言えます。

受験しなくても税理士になれる人がいる

税理士になるためには、一般的には税理士試験に合格する必要があります。しかし、公認会計士試験に合格している人は、税理士登録が可能とされています。これにより、公認会計士試験に合格した人は、受験しなくても税理士になれるのです。

一方で、税理士試験を受けた後、実務経験が2年以上なければ税理士として働けませんが、公認会計士は実務経験の必要がありません。この点が税理士資格に対して「おかしい」と主張される理由の一つです。

また、公認会計士試験は一度に全科目に合格しなければならず、税理士試験よりも合格率が低いとされています。そのため、公認会計士試験を受ける方が税理士試験を受けるよりも難しいとは言えません。

さらに、税務署職員は税理士試験の受験免除制度を利用することができます。長期間の勤務と指定研修の修了により、税理士試験の科目が免除されることがあります。しかし、試験が免除されることが「おかしい」と考える人もいます。

取得しても安泰ではない

6~7年かけてなんとか試験に合格し、念願の税理士になれたとしても将来はバラ色ではありません。

理由としては

- 顧客を見つけなければ売上はゼロだから

- AIや会計ソフトに代替されやすい職業だから

です。

当たり前ですが、独立してもお客さんがいなければ稼ぎはゼロです。

ひたすら理論テキストを暗唱していた人が、いきなり営業力を求められるのです。

また税理士の業務は単純計算が多く、AI化が進んだ結果、奪われる職業の一つともいわれています。

電子国家として有名なエストニアは、基本的に税理士がいません。

国家が国民の通帳口座を管理し、併せて税金計算も行っているため、申告する必要もなく徴収漏れもないのです。

申告納税の電子化・簡略化は、遅かれ早かれ日本でも進んでいくでしょう。

独立ではなく転職するにしても、必ずしもうまくいくわけではありません。

転職市場においては、年齢と実務経験が重要視されます。合格まで時間をかけすぎてしまうと、納得した転職先が見つからないこともあり得るでしょう。

特に、勉強もできず、残業代も出ないようなブラックな事務所にいる場合は最悪です。

こんな事務所にいると試験勉強もできない

- 残業が続いても残業代は出ず、手取りで20万円もいかない。

- 夜20時まで残業した後に、スクールに行って受講するも、ヘトヘトで集中できない。課題もできていない。

- 休みもほとんどとれず、8月の試験前に僅かな試験前休暇のみ。

こんな状態では、試験に合格するのは不可能ですし、貯金も貯まりません。

継続研修制度はなし

税理士試験は、試験時のハードルが高い一方、合格してからは継続的専門研修制度(CPE)がありません。

公認会計士やUSCPAでは、合格後もCPEが義務付けられています。

公認会計士としての使命及び職責を全うし、監査業務等の質的向上を図るために、日本公認会計士協会(以下「協会」という。)は、会員に対して研修の履修を義務付けており、この研修のことを継続的専門研修(CPE=Continuing Professional Education 以下「CPE」という。)と言います。

出典:日本公認会計士協会 https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/organization/cpe/

会員は、研修会への参加・自己学習・著書等執筆・研修会等の講師を行うことにより、CPEの単位を取得することができます。事業年度開始の日現在会員である者は、当該事業年度を含む直前3事業年度で合計120単位以上の研修を履修するとともに、当該事業年度において20単位以上の研修を履修すること等が求められています。

一方、税理士は合格さえしてしまえばこのような義務化された研修制度はなく、自己研鑽は各個人に委ねられています。

ここも税理士試験のおかしなところであり、最初の試験だけ異常に難易度が高く、その後は年会費さえ払っていれば、何もしなくても「税理士」を名乗れてしまうのです。

この制度の弊害として、私が所属していた会計事務所の所長を例に挙げます。

所長は当時すでに75歳ほどであり、40年以上も前に税理士登録をしていました。

人柄もよく私も非常にお世話になりましたが、ある日社内で所長がこんなことをつぶやいたのです。

「私、今の法人税法は難しすぎて全然わからないからねえ・・・。」

この言葉を聞いて衝撃が走ったとともに、やっぱりそうかと思いました。

従業員30人以上の税理士事務所の所長となれば、実務は管理職が全部やってくれますし、義務化された研修制度がないため、専門知識をキャッチアップする機会がないのです。

この発言は絶対にお客さんには言えないものの、現在の税理士試験制度では「最近の制度をキャッチアップできていない高齢の税理士」が増えてしまうのも仕方ないと言えるでしょう。

私としては、試験の運営を簡略化し難易度も下げる代わりに、CPEを導入して知識やスキルを高い水準に維持させることに注力すべきではないか、と考えています。

特に税制は毎年のように改正されるため、税理士こそ日頃の研修を義務化すべきでしょう。

公認会計士やUSCPAと比較

| 税理士 | 公認会計士 | USCPA | |

| 受験機会 | 年1回(8月上旬) | ・短答試験:年2回 ・論文試験:年1回 | ・ほぼ毎日可能 ・会場は東京or大阪のみ |

| 合格発表までの期間 | 約4か月後 | ・短答試験:約1か月後 ・論文試験:約3か月後 | 約3週間後 |

| 目安勉強時間 | 3,000時間以上 | 3,000時間以上 | 1,000~2,000時間 |

| 講座費用・試験料 | 50万円~ (1科目約10万円~) | 30~80万円 (修了考査は除く) | 65万円~ (受験料含む) |

| キャリア | ・独立 ・税理士法人や事業会社など転職先多数 | ・独立 ・監査法人や事業会社など転職先多数 | 監査法人や事業会社などに転職 (地方はあまり求人なし) |

上表は、各会計資格をまとめたものになります。

税理士試験は、受験機会も年1回に限られ、合格発表までの期間も最長です。

また目安勉強時間も3,000時間以上も要するため、試験内容および試験制度ともに難易度が最も高い資格と言えるでしょう。

以上より、皆さんに強調してお伝えしたいのは税理士試験の制度自体がおかしいので、合格できなくても必要以上にへこまなくていいということです。

ちなみにUSCPAの場合、難易度は税理士試験より低く、講座費用も最近のリスキリング制度のおかげで安く受験できるようになりました。監査法人など高年収企業にも転職しやすいので、コスパ最強の資格だと思います!

【関連記事】USCPA(米国公認会計士)のリアルな難易度とは【税理士試験とどっちが難しい?】

税理士に挑戦し続けるメリット・デメリット

税理士に挑戦し続けるメリット

- 合格すれば独立開業できる

- 合格すれば転職先に困らない

税理士試験は、合格さえしさえすれば最高の資格だと思います。

税務申告をしない企業はないですから、転職先は困ることがありません。サラリーマンがイヤなら独立して自分の好きなように税理士事務所を運営することもできます。

税理士に挑戦し続けるデメリット

- いつ合格できるかわからない

- 独立しても成功できるかはわからない

- 合格まで時間をかけすぎた結果、年齢制限で転職先が限定される

税理士に挑戦し続けるデメリットは、やはりいつ合格できるかわからない点です。

難易度の高さ、制度の不親切さから、全科目合格に5~10年はかかります。合格してから年収の高い企業に転職したいと思っても、気づいたら無資格のまま40代、50代になってしまう可能性があります。

ブラックな事務所にいるなら、貯金も勉強もできず、ただ年を取るだけになってしまいます。

【関連記事】税理士事務所の給料は安い?ブラック事務所から抜け出して年収アップする方法を解説

また全科目合格できたとしても、独立して成功できるかどうかは別です。税理士になれたからと言ってお客様が勝手に来てくれるわけではなく、自分で営業する必要があります。

なんとか稼げるようになったとしても「じゃあゴルフや旅行に行きまくろう!」としても、お客様がいるので気軽にはできません。

自分のことしか考えない税理士のままだと、そういう姿勢を見抜かれて、いずれ離れていきます。

税理士受験を諦めるか迷ったら考えたいこと

税理士をこのまま目指すか諦めるか、決断するのは非常に迷うと思います。

そんな時にやるべきことは以下のとおりです。

自分の理想を具体的に書き出す

まずは自分の理想を具体的に書き出してみましょう。

税理士を目指す人であれば、主に以下が挙げられるのではないかと思われます。

- 好きな時間や場所で自由に働きたい

- 上司から指示されたくない

- 専門スキルを身につけたい

- 資格がほしい(自分に自信がない)

- 顧問料など安定収入が欲しい

- 自分で事業をやりたい

- 年収をアップさせたい

税理士じゃなくても理想にたどり着けないか検討する

あなたの理想は「税理士」ではなくても叶えられないかを本気で考えてみます。

言い換えると、「税理士になれないと幸せになれない」という先入観から解放されるための作業です。

私もそうでしたが、最初は「税理士試験に合格して社会に貢献したい」と思っていたはずなのに、落ち続けると次第に「税理士になれないと人生終わりだ」といった心境になってきます。

人は誰でも、自分のやってきたことを正当化したくなります。実は税理士になれなくても幸せになれるということに気づいているはずなのに、過去の投資を正当化するために間違った方向に進み続けてしまうかもしれません。

例えば、専門スキルを身につけたいのであれば、別に税理士ではなく、簿記1級でもいいし行政書士やプログラミングでもOKなはず。

独立したいのであれば、フリーランスとして今と同じ仕事をすることはできます。また自由な働き方が目的なら、リモートワークやフレックスタイムが可能な会社に転職するだけでいいかもしれません。

また年収1,000万円以上稼げればいいと思っているのなら、サラリーマンのままでも出世したり、スキルを身につけて転職することで意外とすぐに実現できたりします。

あなたに大事にしてほしいのは過去ではなく将来です。自分の貴重な時間とお金を、これからも受かる見込みのない税理士試験につぎ込む必要はないのです。

自分は何を求めて働こうとしているのかを、もう一度考え直してみましょう。

今までの経験を他の資格に活かせないか検討する

「とはいっても、せっかく今まで勉強してきたのに・・・諦めるのはもったいない」

と思う人もいると思います。

そんな人には、税理士試験で勉強したことを他に活かせないかも検討してみてください。

勉強内容もそうですし、今まで培ってきた自分なりの努力の方法を、別の分野で活かすのです。

例えば、講義を受けて復習する学習サイクルができているのであれば、それをそのままオンライン英会話での勉強に活かすことができます。

勉強内容を活かすのであれば、特にUSCPA(米国公認会計士)に切り替えるのもおすすめです。私自身、取得して監査法人に転職できたので年収をアップさせることができました。

それでも税理士試験を諦めきれないなら

税理士試験に落ち続けているなら抜本的に何かを変えるべき

税理士試験を諦めるべきか検討したとしても

「税理士試験はおかしいかもしれない。合格まで時間がかかるかもしれない。それでもやっぱり自分は税理士になりたいんだ!」

と思いとどまる人もいるかもしれません。

もしあなたが現状のやり方で何年も税理士試験に苦戦しているなら、何かを抜本的に変える必要があります!

人生を変えるには、時間配分か住む場所か付き合う人を変えなければなりません。

人間が変わる方法は三つしかない。一つは時間配分を変える、二番目は住む場所を変える、三番目は付き合う人を変える、この三つの要素でしか人間は変わらない。もっとも無意味なのは、「決意を新たにする」ことだ。かつて決意して何か変わっただろうか。行動を具体的に変えない限り、決意だけでは何も変わらない。

大前 研一(経営コンサルタント)

税理士試験の学習時間を抜本的に確保する方法

特に税理士試験の学習に100%集中できる環境づくりは重要です。

もしあなたが勤めている会計事務所や会社が

- 決算が続いて年明けから残業が続いて残業代も出ない

- 夜20時まで残業した後に、スクールに行って受講するも、ヘトヘトで集中できない。課題もできていない。

- 休みもほとんどとれず、8月の試験前に僅かな試験前休暇のみ。

このような雇用環境であれば、当然、勉強もできません。税理士試験に合格するのはほぼ不可能です。

自分は税理士試験は諦めましたが、USCPA(米国公認会計士)試験の学習は全集中しました。平日朝は4時に起床し、仕事は早めに切り上げて、勉強時間を確保してきました。そして働きながら1年10か月で全科目合格できました。

難関資格に合格したいなら、やはり勉強時間の確保は必須です。そしてそれが難しい職場なら残業時間が少ない企業への転職も本格的に検討すべきです。

そもそも他の会計事務所の職員がどんな感じで働いているか知らない人も多いのではないでしょうか。従業員の勉強を優先してくれるホワイトな事務所は世の中にたくさんあります。まずは情報収集から始めることをおすすめします。

ホワイトな会計事務所の見つけ方

勉強時間を確保できるホワイトな事務所や職場はどのように探せばよいでしょうか。

自分で転職サイトで探すとなると、非常に時間がかかり、試験勉強も確保できません。

効率よく検索したい人は、転職エージェントから非公開求人を紹介してもらうことをおすすめします。

特に税理士業界に特化した転職エージェントのヒュープロ(Hupro)あたりを利用しておけばよいでしょう。

勉強時間を確保できるホワイトな会計事務所に転職したいなら転職エージェントのヒュープロ(Hupro)がおすすめ

- 税理士業界に特化しているから事務所の情報がきめ細かくわかる

- エージェントが各事務所と面談済みなので求人票じゃ伝わらない事務所の雰囲気もわかる

- 税理士業界の求人も多数だから自分に合う事務所が探しやすい

\今すぐ転職活動しなくても利用可能!/

まとめ:逃げじゃない、方向転換だ

税理士になれなくても、人生は終わりじゃないです。

おそらく皆さんが税理士を目指したのは

- 専門知識を身につけたい

- 独立したい

- 資格がほしい(≒自分に自信がない)

という理想を叶えるためだったのはずです。

なのに、不合格を何回も経験しながら勉強を続けていると「税理士になれない自分は、なんてダメな人間なんだ」という心境になってきます。

資格は理想を叶えるための「手段」だったのに、いつの間にか「目的」にすり替わってしまっているのです。

この記事を読んでいる真面目なみなさんには

「税理士」になれなくても人生は幸せに過ごすことができる

という当たり前の事実に気づいてほしいと思います。

以上!